大学受験を意識し始めると、「いつから本格的に勉強を始めればいいんだろう?」と多くの人が悩みますよね。

高校生活は部活や学校行事も忙しく、スタート時期を見極めるのは簡単ではありません。

ここでは

- 大学受験の勉強をいつから始めるのが理想的なのか

- 高校1年生・2年生・3年生それぞれの最適な勉強開始時期

- 時期ごとの勉強時間の目安

について解説します。

受験勉強=正しい勉強法で、日々の生活で最大限の時間をとって学習すること

と定義した時、現役で合格するための目安は以下のとおりです。

- 東大、京大、医学部志望(偏差値70~):高1春から

- 旧帝大、早慶志望(偏差値65~70):高1秋から

- 国公立、MARCH、関関同立志望(偏差値55~65):高2春から

- 日東駒専志望(偏差値50~55):高2秋から

当然、早ければ早い方がよいですが、上記は「最低限これくらいからやらないと間に合わない」という目安です。

思ったより早いですよね?

これまで1000人以上の指導をしてきましたが、受験生の6月以降とかになると

「正直現役だと間に合わないので、浪人するか志望校を落としましょう」

と返すことも多いです…

実際、世間一般の第一志望校合格率は10%で、みんなが思っている数倍は厳しい戦いが待ってます。

これを聞いて、

もう間に合わないのかな?

と思った人も安心してください。

脅すような話をしてしまいましたが、東大毎日塾の塾生は受験勉強開始時期が少し遅れてしまっても、逆転合格を果たしています。

この記事では、今この瞬間から何を意識して勉強すべきかを学年別に詳しくまとたので、後悔のない受験勉強をスタートできるはずです。

ぜひ最後までご覧ください!

今あなたが何年生だったとしても、意識して欲しいのが

「いつから、何を、どう始めるか」

この最初の計画段階での判断が、実は大学受験の合否を大きく左右するということです。

なぜなら、最適な開始時期や学習内容は、あなたの志望校、現在の学力、そして使える時間によって全く異なるからです。

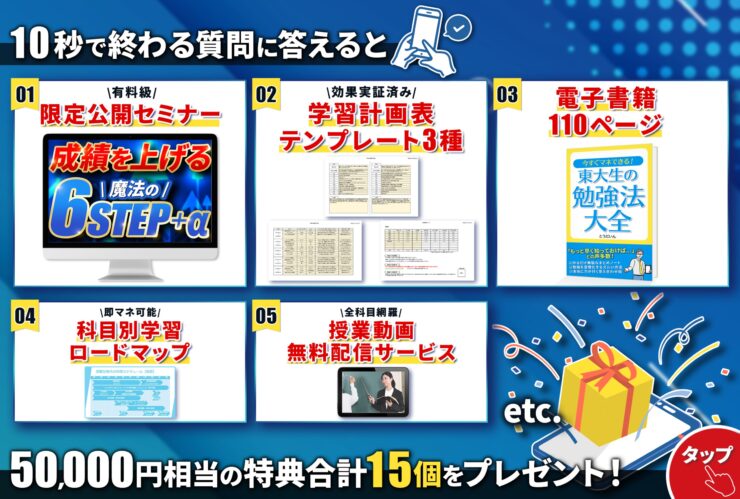

もし少しでも不安があるなら、一人で悩まずに「東大毎日塾」の無料個別相談会を頼ってください。

受験のプロが、あなただけの合格戦略と学習計画を具体的に示し、後悔しないスタートをサポートします。

\今だけ無料体験あり/

無料体験は毎月10人限定

見たい場所に飛べる目次

受験勉強の開始時期が大学受験の合否を左右する

「まだ高1だから」「部活が引退してから」…

そう考えている間にも、時間は刻一刻と過ぎていきます。

なぜ早期からの意識と準備が、最終的な結果にこれほどまでに影響を与えるのでしょうか。

その理由を具体的に見ていきましょう。

大学受験は科目数含めボリュームが多い

大学受験の範囲は、高校3年間の学習内容すべてに及びます。

例えば、、、

- 英語➢数千語レベルの語彙、複雑な文法・構文の理解、長文読解、リスニング、英作文

- 理系数学➢数IA・IIBに加え、多くの場合で数IIIまで

- 国公立理系➢理科2科目(物理・化学・生物から選択)

- 国公立文系➢社会2科目(日本史・世界史・地理・倫理・政経などから選択)

に対応しなければならないのが一般的です。

これらを単に「教科書レベルで知っている」だけでは不十分で、それぞれの内容を深く理解し、相互に関連付け、応用できるレベルまで引き上げる必要があります。

基礎力だけでは一般入試に対応できない

学校の授業を理解し、教科書の例題や基本的な問題集が解けることは、もちろん第一歩として重要です。

しかし、実際の入試問題は、初見のテーマや複雑な条件設定の中で、知識を柔軟に組み合わせて解答を導き出す思考力・判断力・表現力が問われます。

例えば、、、

- 数学➢公式を知っていても、どの公式をどう適用すれば解けるのかを見抜く力

- 物理➢法則を理解していても、複雑な設定の問題に応用する力

- 国語や英語の記述問題➢論理的な構成力や的確な語彙選択の力

が必要とされます。

模試・過去問演習にも時間が必要

志望校合格には、模試による客観的な学力測定と、過去問による実戦演習が欠かせません。

模試は多くの場合、土日に丸一日かけて実施され、移動時間や休憩も含めると大きな負担です。

過去問演習も、1科目あたり60分~120分と時間を要します。

しかし、本当に重要なのは、これらの演習を「解きっぱなしにしない」ことです。

- STEP

分析

「なぜ間違えたのか(知識不足?勘違い?時間不足?ケアレスミス?)」を徹底的に分析する

- STEP

理解

問題を見て自分で解答を作れるように、解答解説を熟読して解法を理解する。

- STEP

復習

関連知識を確認したり類似問題を解いたりして復習する。

- STEP

解き直し

再度解き直して完全に定着させる。

この一連の「復習」プロセスには、演習時間の2倍、3倍以上の時間がかかることも珍しくありません。

後悔してからではもう遅い

受験本番が近づくにつれ、「もっと早くから真剣に取り組んでいれば…」という後悔の念に苛まれる受験生は少なくありません。

しかし、時間は決して巻き戻せません。

準備不足の結果、本来の実力を発揮できず、不本意な大学・学部に進学することになったり、経済的にも精神的にも負担の大きい浪人生活を選択せざるを得なくなったりする場合もあります。

【学年別】大学受験勉強はいつから開始すべきか

では、具体的にいつから、どのように受験勉強をスタートさせるのが理想的なのでしょうか。

学年ごとのポイントを詳しく見ていきます。

高校1年生の場合

高校1年生の段階では、いわゆる「受験勉強」を本格的に始める必要はありません。

しかし、この時期の過ごし方が、後の受験勉強の効率と成果を大きく左右します。

高1で大事なこと①授業内容の理解

まず、最も重要なのは、日々の学校の授業に真剣に取り組み、その内容を確実に理解・定着させることです。

具体的には、、、

- 授業に集中してノートをしっかり取り疑問点はその日のうちに解消する

- 小テストや定期テストで常に高得点を目指して勉強する

といった基本的な姿勢が、そのまま大学受験の強固な土台となります。

これが結果的に、先取り学習となり、高2・高3でのアドバンテージにつながります。

高1で大事なこと②苦手科目の克服

次に、苦手科目を作らない、あるいは早期に克服することです。

高1でつまずいた内容は、学年が進むほど挽回が困難になります。

「高3になってからまとめてやろう」ではなく、「高1・高2で基礎を盤石にし、高3では応用・実践演習に集中する」という意識を持ちましょう。

特に英語・数学のような積み重ねが重要な科目は、毎日少しずつでも触れる習慣をつけることが大切です。

高1で大事なこと③学習習慣の確立

最後に、学習習慣の確立です。

部活や行事で忙しくても、毎日30分でも1時間でも良いので、必ず机に向かう時間を作りましょう。

「勉強するのが当たり前」という習慣をこの時期に身につけることが、長期戦となる大学受験を乗り切る上で非常に重要です。

高校2年生の場合

高校2年生は、受験を具体的に意識し始め、本格的な準備をスタートさせるべき極めて重要な時期です。

中だるみしやすい時期とも言われますが、ここでライバルとの差が大きく開く可能性があります。

高2で大事なこと①入試科目の把握

まず、志望校・学部をある程度絞り込み、入試科目を把握しましょう。

それに基づいて、学習の優先順位をつける必要があります。

特に、英語・数学・国語といった主要科目は、多くの大学で配点が高く、完成にも時間がかかるため、この時期から重点的に対策を始めるべきです。

高2で大事なこと②基礎力と応用力

次に、基礎力の総復習と応用力の養成に着手します。

高1の内容も含めて、抜け漏れがないかを確認し、標準的な問題集(例:チャート式、Focus Goldなど)を繰り返し解き、パターンを身につけましょう。

高2で大事なこと③模試

なお、難関大学や医学部を目指す層の中には、中学時代から塾に通い、高校範囲の先取り学習を進めている生徒も少なくありません。

模試などを通して、全国レベルでの自分の立ち位置を把握もしておくといいでしょう。

早い人であれば、高2の夏休みや秋頃には、共通テストレベルの問題演習や、比較的易しい大学の過去問に着手し始めています。

高校3年生の場合

高校3年生は、まさに受験本番に向けた総仕上げの時期です。

多くの受験生が、春、あるいは部活動の引退を迎える夏頃から、本格的に受験勉強一色の日々へと移行します。

高3で大事なこと①学習計画の実行

この時期の最重要課題は、志望校の入試本番から逆算した、具体的な学習計画の実行です。

共通テスト対策と二次試験対策を、バランス良く、かつ効率的に進める必要があります。

- 過去問練習の開始

- 出題傾向の徹底的な分析

- 自分の弱点の洗い出し

- 具体的な対策

(特定の分野の問題集を解く、参考書を読み込む、先生やチューターに質問するなど)

このサイクルを繰り返しましょう。

高3で大事なこと②時間管理

部活動や学校行事がある場合、時間管理がさらに重要になります。

引退や行事終了を待つのではなく、それ以前から、限られた時間の中で最大限の学習効果を上げる工夫が必要です。

例えば、、、

- 平日➢主要科目の演習と復習

- 土日➢過去問演習や模試の復習、苦手分野の集中対策

といったように、計画的に時間を配分します。

日々のタスクを細分化し、優先順位をつけて、一つひとつ着実にこなしていくことが、精神的な安定にもつながります。

生活リズムを整え、睡眠時間を確保することも、学習効率と体調維持のために不可欠です。

大学受験はいつから対策すべき?

大学受験はいつから対策すべきなのか学年ごとにまとめてみました。

- STEP

高校1年生

- 学校の授業で学習内容を確実に理解・定着させる

- 早めに苦手科目を克服する

- 「勉強するのが当たり前」という学習習慣を身に着ける

- STEP

高校2年生

- 志望校・学部を絞り込んで入試科目を把握する

- 標準的な問題集で基礎力を固める

- 模試や過去問で自分のレベルを知っておく

- STEP

高校3年生

- 入試に向けて具体的な学習計画を立てる

- 共通テスト対策と二次試験対策をバランスよく進める

- 過去問演習で出題傾向を分析する

- 毎日のタスクに優先順位をつけて着実にこなす

大学受験勉強を部活や学校行事と両立するヒント

「部活で疲れて勉強どころじゃない」「行事が終わるまで切り替えられない」…。そんな葛藤を抱える高校生は多いでしょう。

しかし、工夫次第で両立は可能です。

部活や学校行事で疲れて勉強できず…を避けたい

「疲れているから今日はゼロ」ではなく、「疲れていても最低限これだけはやる」という意識が重要です。

毎日の積み重ね

例えば、どんなに疲れていても英単語を10個だけ覚える、数学の問題を1問だけ解く、といった「最低保証ライン」を設定し、それを絶対に守る習慣をつけましょう。

この小さな積み重ねが、引退後や行事終了後のスムーズな移行を可能にします。

体調管理

また、質の高い睡眠やバランスの取れた食事など、体調管理も重要です。疲労回復を早め、集中力を維持するための基本となります。

こうした状況で学習計画の維持や調整が難しいと感じるなら、東大毎日塾も選択肢の一つとして考えてみてください。

オンライン指導なので、部活や行事で忙しく、まとまった時間が取りにくい人にこそピッタリです。

さらに、画一的な塾の宿題を押し付けることはありません。

あなたの現在の学習状況や目標に合わせて「今、本当にやるべきこと」の優先順位付けをサポートするため、学校生活との両立がしやすいです。

\今だけ無料体験あり/

無料体験は毎月10人限定

隙間時間、限られた時間の活用が鍵

1日の中には、意識すれば活用できる「隙間時間」が意外と多く存在します。

- 通学時間

電車やバスの中では、単語帳やリスニング、一問一答などを活用 - 授業間の休み時間

10分程度の短い時間でも、前の授業の復習、小テストの確認、英単語カードの見直しなどができます - 寝る前

15分~30分程度、その日学習した内容を軽く見直したり、暗記系の科目に取り組んだりするのに適しています。

睡眠前の学習は記憶に定着しやすいです。

これらの隙間時間を合計すれば、1日1時間以上の学習時間を捻出することも可能です。

直前の見直しやメンタルの切り替えなど、本番でのパフォーマンスにも影響を与えるのです。

土日をいかに有効活用できるか

平日に十分な学習時間を確保できない場合、週末の過ごし方が学力向上、そしてライバルとの差を埋める上で決定的に重要になります。

「週末にまとめてやろう」ではなく、週末の学習内容と時間配分を金曜日までに具体的に計画しておくことが重要です。

例えば、、、

- 土曜午前➢数学の苦手分野の問題演習3時間

- 土曜午後➢英語長文読解2時間+復習1時間

- 日曜午前➢模試の解き直しと分析4時間

- 日曜午後➢理科/社会の暗記・復習2時間

のように、科目とタスク、時間配分を明確にします。

計画を立てることで、「何をしようか」と迷う時間をなくし、スムーズに学習を開始できます。

週末を制する者が受験を制す、と言っても過言ではありません。

大学受験対策の開始時期ごとの勉強時間の目安

学習時間はあくまで目安であり、量だけでなく「質」が伴わなければ意味がありません。

しかし、目標達成のためには、ある程度の学習時間の確保が不可欠です。

以下に学年・時期別の目安を示します。

高校1年生の場合

〈平日〉

学校の予習・復習を中心に1〜2時間

〈土日〉

苦手分野の補強や興味のある分野の深掘りなどで2〜3時間程度

この時期の目標は、学習習慣を確立し、学校の授業内容を完全に消化することです。

東大生の中にも、高1の頃は特別な受験勉強はせず、学校の授業と定期テスト対策に集中していたという人は意外と多いです。

高校2年生の場合

〈平日〉

学校の課題、主要科目の参考書や問題集を使った演習、苦手科目の克服に2~3時間

〈土日〉

模試の過去問や特定の分野の集中的な学習に4~6時間

週末はまとまった時間を確保して、過去問に早い時期から取り組み始めてください。

高校3年生の場合

〈平日〉

部活引退前でも3〜4時間、引退後は4〜5時間以上

〈土日〉

8時間〜10時間以上

夏休みなどの長期休暇は、1日10時間〜12時間を目標に、集中して学習に取り組みましょう。

例えば、午前中に集中力が必要な数学や英語長文、午後に理科・社会の演習や暗記、夜にその日の復習や軽めの演習、といったように、自分の集中力の波も考慮して計画を立てると効果的です。

適切な計画と実行力があれば、1日12時間以上の学習も決して不可能ではありません。

浪人生の場合

〈平日・土日〉10時間程度

平日・土日を問わず、毎日コンスタントに1日10時間程度の学習時間を確保したいです。

現役生と異なり、自分で時間を管理する必要があるため、予備校の授業時間以外にも、質の高い自学自習時間をいかに確保し、計画的に実行できるかが合否を分けます。

生活リズムが乱れやすく、精神的な負担も大きいため、意識的に休息を取り入れ、自己管理を徹底する必要があります。

予備校や塾の自習室などを活用し、学習環境を整えましょう。

大学受験勉強を始めるとき、塾・予備校は必要なのか

「塾や予備校に通った方がいいの?」これは多くの受験生とその保護者が悩む問題です。

その必要性は、個人の学力、性格、学習スタイル、そして目指す大学によって異なります。

塾・予備校の魅力は「環境」

- 質の高い授業や教材

- 豊富な受験情報

- 集中できる学習環境(自習室など)

- 共に頑張る仲間やライバルの存在

- 質問できるチューターや講師

- 授業のペースやレベルが自分に合わない可能性

- 通塾時間や受講料の負担

- 苦手分野の集中的な対策のしにくさ

- 部活や学校行事とのスケジュール調整の難しさ

独学では得難いメリットももちろんありますが、一方で注意点もあります。

どちらが自分に合っているか慎重に検討しましょう。

実際には塾なしで受かる生徒もいる

実際に、難関大学にも塾や予備校を利用せず、独学で合格する受験生は存在します。

彼らに共通するのは、高い自己管理能力、効率的な学習計画を立てる能力、自分に必要な情報を取捨選択し活用する能力、そして強い意志です。

参考書や問題集、スタディサプリのような映像授業サービス、学校の先生への質問などを最大限に活用し、自力で合格を勝ち取るのです。

ただし、これは誰にでもできることではなく、相当な自己管理能力が求められます。

学習計画の管理ができないなら学習管理型の塾がおすすめ

- 何から手をつければいいかわからない

- 計画を立てても三日坊主で終わってしまう

- 勉強しているつもりでも成績が伸び悩んでいる

もしあなたがこのように感じているなら、単に授業を受けるだけの塾・予備校よりも、「学習管理」まで徹底的にサポートしてくれるタイプの塾が適している可能性が高いです。

大手予備校は、既に一定の学力があり、自分で学習計画を立て、どの授業を受け、それ以外に何をすべきかを自己判断できる生徒にとっては、質の高い授業や豊富な情報を提供してくれる素晴らしい環境です。

しかし、多くの受験生は、自分に最適な学習計画を立て、それを継続的に実行することに困難を感じています。

そのような場合、、、

- 「何を」「いつまでに」「どのように」やるべきかを考慮した学習計画の作成

- 日々の進捗の管理

- モチベーションの維持をしてくれるコーチング

このような特徴を持つ学習塾を活用すると、最短距離での成績向上につながりやすいです。

東大毎日塾は、まさにこの「学習管理型」のオンラインコーチング塾です。

一般的な個別指導塾のような週1~2回の授業だけでなく、

- あなただけの詳細な「オーダーメイド学習計画」の作成

- 計画に基づいた「毎日の学習管理」と進捗確認、軌道修正

- 疑問点をすぐに解消できる専属東大生メンターへの「無制限の質問対応」

これらを通じて、あなたの学習を「毎日」「密に」サポートし、自律的な学習習慣の確立と確実な学力向上を目指します。

「授業についていけない」「サボってしまう」「何から手をつければいいかわからない」といった悩みを解決し、あなたの潜在能力を最大限に引き出すお手伝いをします。

\今だけ無料体験あり/

無料体験は毎月10人限定

大学受験勉強の開始時期に関するよくある質問

最後に、受験勉強の開始時期に関してよく寄せられる質問とその回答を、より具体的に解説します。

Q

高1から大学受験勉強を始めるとモチベーションが続きません。どうすればいいですか?

A

無理に「受験勉強」と意気込む必要はありません。

まずは、学校の授業内容の完全理解と定期テストでの高得点獲得を目標にしましょう。

これが最も効果的な基礎固めであり、自然と受験につながります。

また、なぜ勉強するのか、将来どんなことをしたいのかを考え、学習内容とその先の目標を結びつけることも有効です。

ポモドーロテクニック(25分集中+5分休憩)などを活用し、短時間集中を繰り返すことで、集中力を維持しやすくなります。

友人やクラスメイトと切磋琢磨することも、良い刺激になるでしょう。

Q

高2から始めては遅いですか?

A

結論からいえば、決して遅くはありません。

ただし、相当な覚悟と効率的な努力が求められます。

まず、現状の学力と志望校とのギャップを正確に把握することから始めましょう。

模試の結果などを分析し、科目ごと、分野ごとに弱点を洗い出します。

そして、残された時間を最大限に活用するための、優先順位を明確にした学習計画を立て、即座に実行に移す必要があります。

特に英数は時間がかかるため、最優先で取り組みましょう。「高2だからまだ大丈夫」ではなく、「高2だからこそ、今すぐ全力で始める」という意識が重要です。

Q

高3の夏休みから本気を出した場合、どのくらい時間を割けばいい?

A

高3の夏休みは、文字通り最後の追い込み期間です。

部活動などを引退していれば、1日10時間~12時間以上の学習時間を確保することが一つの目安となります。

重要なのは、その時間を「どう使うか」です。

事前に計画を立て、インプットとアウトプットのバランスを考慮して、質の高い学習を継続する必要があります。

睡眠時間を削るような無理な計画は避け、集中力を維持できる範囲で最大限の努力をしましょう。

体調管理も重要な要素です。

最適な大学受験勉強のスタートを切るために

大学受験の勉強をいつから始めるか。

そのタイミングは確かに重要ですが、それ以上に「どのように学習を進めるか」が、最終的な合否を大きく左右します。

早期にスタートしても、計画性がなかったり、学習方法が間違っていたりすれば、努力は実を結びません。

逆に、スタートが多少遅れたとしても、正しい戦略と効率的な学習計画、そしてそれを実行する強い意志があれば、十分に挽回は可能です。

- 自分の現状を正確に把握し、ゴール(志望校合格)から逆算すること。

- 現状とゴールを比べて、今何をすべきかを明確にすること。

- その計画を着実に実行し、必要に応じて修正していくこと。

もし、あなたが「いつから、何を、どうやって勉強すればいいかわからない」「自分一人では計画通りに進められない」と悩んでいるなら、その悩んでいる時間こそが、最ももったいない時間かもしれません。

東大毎日塾では、あなたの現状と志望校に合わせて、最適な学習プランを提案し、計画作成から毎日の学習管理、疑問点の即時解消まで、あなたの受験勉強を全面的にバックアップします。

一人ひとりに寄り添い、最後まで伴走します。

まずは無料個別相談会で、あなたの悩みや目標を聞かせてください。

最適なスタートを切るための第一歩を、一緒に踏み出しましょう。

\今だけ無料体験あり/

無料体験は毎月10人限定