「大学受験、独学で乗り切れるのかな…」

「独学はきついって聞くけど、実際どうなんだろう?」

この記事を読んでいるあなたは、そんな疑問や不安を抱えているかもしれません。

周りの友人が塾に通い始める中、独学という道を選ぶことに迷いを感じている人もいるでしょう。

この記事は、慶應義塾大学薬学部に合格した吉田と、一橋大学に合格したなつと、東大を卒業して東大毎日塾を立ち上げた内田の3名でお送りします。

私たちの経験や、多くの受験生を見てきた視点から、大学受験における独学の厳しさ、そしてそれを乗り越えるための具体的な方法や考え方について解説します。

独学の道は確かに平坦ではありません。

しかし、この記事を読めば、独学の厳しさを理解した上で、自分に合った学習スタイルを見つけ、モチベーションを維持しながら合格を目指すヒントが得られるはずです。

もし、「やっぱり独学は難しそう…」と感じたとしても、大丈夫。

大手予備校以外にも、私たち東大毎日塾のような、あなたの学習を個別にサポートする選択肢もあります。

\今だけ無料体験あり/

無料体験は毎月10人限定

見たい場所に飛べる目次

結論:大学受験で独学は本当にキツい

多くの受験生が「独学はきつい」と感じるのには、明確な理由があります。

精神的な負担、情報の不足、疑問点を解消できないという三重苦が、独学の道を険しいものにしているのです。

自分との戦いが苦しい

大学受験の独学は、孤独な戦いです。

部活動で疲れて帰宅した後、文化祭の準備で頭がいっぱいの日でも、一人で机に向かい、膨大な量の学習内容と向き合わなければなりません。

例えば、英単語帳だけで何冊も、数学の参考書や問題集も分厚いものが複数、さらに古文・漢文、理科、社会…。

目の前に積まれた参考書の山を見て、「これを全部、本当に自分一人で終わらせられるのだろうか」と途方に暮れてしまう瞬間があるでしょう。

吉田

慶應義塾大学薬学部に合格した僕も、自分の勉強法が本当に合っているのか、常に不安と闘っていました。

学習中も『このままで大丈夫かな』という不安が頭をよぎり、集中できない時もありました。

多くの教科、そして1教科ごとのボリュームの大きさに圧倒され、「何から手をつけていいかわからない」と感じ、結局何も手につかない…という悪循環に陥りがちです。

さらに、近づいてくる本番へのプレッシャーも、すべて一人で受け止めなければなりません。

「落ちたらどうしよう」「周りの期待に応えられなかったら…」といったネガティブな思考が、夜、布団に入ってからも頭から離れない、といった経験を持つ受験生は少なくありません。

加えて、スマートフォン(SNS、動画)、テレビ、ベッドなどの誘惑も、常にあなたの集中力を奪おうとします。

周りに受験勉強をしていない友人ばかりだと、「自分だけがんばっている」という孤独感から、受験する意義そのものを見失いそうになる瞬間もあるでしょう。

特に、学校行事などでクラスが盛り上がっている中、一人だけ図書室や自室で勉強していると、なんだか取り残されたような、言いようのない寂しさを感じることもあります。

強い意志を持っている人でない限り、これらすべてに打ち勝ち、独学でモチベーションを維持し続けることは非常に困難です。

情報がない

独学の大きな壁の一つが、情報の不足です。

「合格した先輩は、いつ頃、どの参考書をやっていたんだろう?」

「今の自分の進捗は、他の受験生と比べてどうなんだろう?」

このような情報は、塾に通っていれば自然と耳に入ってくることもありますが、独学では自分で探しに行くしかありません。

例えば、「どの参考書が今の自分のレベルに合っているのか?」「解説が詳しいのはどれか?」と悩んで、放課後に本屋に立ち寄り、何時間も参考書コーナーをうろうろしてしまう。

あるいは、インターネットで評判の良い参考書をとりあえず買ってみたものの、いざ開いてみると自分には難しすぎたり、解説が分かりにくかったりして、結局ほとんど使わずに本棚の肥やしになってしまう…。

そんな経験は、ありませんか?

吉田

僕も、最終的には慶應大学に合格しましたが、独学当時は取り組むべき参考書の情報や、大まかなスケジュール感は、すべて手探り状態でした。

学習の成果が出ている科目はまだしも、伸び悩んでいる科目は、勉強方法を変えるべきか、教材を変えるべきか、一人で延々と悩んでしまいました。

当時は学習と並行して先生や友人、YouTubeなどから情報を集めていたそうでしたが、

「今思うと、情報収集に時間を取られ、学習そのものに集中できていませんでした。学習を始める前に、ある程度情報を集めて具体的な計画を立てておくべきだった」

と反省点を語っています。

「今、何をすべきなのか」が分からない状態は、受験生にとって大きなストレスとなるのです。

特に、「夏休みが終わるまでに基礎を固めるべき」とはよく言われますが、具体的にどの科目のどの分野を、どのレベルまで終わらせれば『基礎が固まった』と言えるのか、その基準が分からないまま、漠然とした不安を抱え続けることになります。

質問ができない

独学では、分からない問題や疑問点が出てきたときに、すぐに質問できる相手がいません。

優秀な講師やチューターがいれば5分で解決するような疑問でも、独学だと参考書やインターネットで何時間も調べたり、場合によっては1週間考えても分からない、ということすらあります。

例えば、数学のある問題の解法が、解説を読んでもどうしても理解できず、考え込んでいるうちに気づけば1時間以上が経過していた、という経験。

あるいは、英文解釈で、なぜそのような訳になるのか腑に落ちず、手持ちの参考書を何冊も調べても明確な答えが見つからず、その単元の学習が完全にストップしてしまった、という状況。

独学では、こうした「小さなつまずき」が積み重なり、大きな時間のロスにつながることが少なくありません。

このような「変なところでつまずいてしまう」状況は、非常にもったいない時間の使い方です。

そして、その解決に何時間も、あるいは何日もかけた結果、学校の先生や友人に聞いてみたら、「ああ、それはこういうことだよ」と一瞬で解決することも珍しくありません。

その瞬間、「あの悩んでいた時間は何だったんだろう…」と、徒労感を覚えることもあるでしょう。

そして、もしその解決できなかった疑問点が、受験本番で出題されたら…?考えるだけで恐ろしくなります。

すぐに質問して解決できる環境がないことは、独学の大きなデメリットと言えるでしょう。

キツい中、独学で大学受験に合格する人はどれくらいいるのか

これほどまでに「キツい」と言われる独学ですが、実際に独学だけで大学受験を乗り越える人はどの程度いるのでしょうか?

文部科学省が令和5年度に実施した『子供の学習費調査』によると、高校生が学習塾に通う割合は、公立高校で38.7%、私立高校で30.1%となっています。

特に大学受験を控える学年ではその割合が高まる傾向にあり、公立高校3年生に限ると45.8%が学習塾に通っているという結果でした(同調査より。高校1年生は34.2%、高校2年生は36.3%)。

このデータは「学習塾」のみを対象としていますが、これに家庭教師や通信教育なども含めると、何らかの学校外教育サービスを利用している生徒はさらに多くなると考えられます。

つまり、完全に独学のみで大学受験に臨む生徒は、依然として少数派であるといえるでしょう。

これは、難関大合格のためには、より高度な情報や効率的な学習戦略、質の高い演習の機会が必要とされることの表れです。

もちろん、これらのデータはあくまで平均的な傾向であり、独学で難関大学に合格する人も存在します。

実際に国立大に通っていて、独学で入学されている方もいました。

しかし、全体として見れば、独学での大学合格は、決して簡単な道ではないことがうかがえます。

独学での受験勉強がキツいと感じたら

もしあなたが「独学は自分には無理かもしれない」「このまま続けても合格できる気がしない」と感じ始めたら、それは決して弱さではありません。

むしろ、現状を客観的に分析できている証拠です。

独学がきついと感じた場合に考えられる選択肢をいくつかご紹介します。

予備校に通うことを検討する

「自分にはどんな勉強が必要か」がある程度自分で分析できている人におすすめなのが、大手予備校や地域の進学塾です。

質の高い授業、豊富な受験情報、自習室などの学習環境が提供されます。

周りの受験生から刺激を受けられる点もメリットでしょう。

例えば、授業についていけなくなっても、基本的に自分でキャッチアップする必要があり、個別の弱点に合わせた課題が出されることはほとんどないです。

また、年間を通してかなりの費用がかかる点は覚悟が必要です。

映像授業サービスを検討する

近年、スマートフォンで受講可能な映像授業サービスも増えています。

スタディサプリなどは有名で、学校で導入されているかもしれないですね。

映像授業サービスは、比較的安価で、自分のペースで受けられる点が魅力です。

視覚的に理解を深められるコンテンツが多いのもメリットと言えるでしょう。

一方で、質問対応や個別サポートが十分でない場合も多く、結局は自学自習の管理能力が求められるため、「独学とあまり変わらない」と感じる可能性もあります。

東大毎日塾を活用する

「そもそもどんな勉強をすれば良いか分かっていない…」

「予備校や映像授業を使っても、授業を受けて満足しちゃいそう…」

そんな方には、私たち「東大毎日塾」のような学習管理型のコーチング塾がおすすめです。

東大毎日塾は、単に授業を提供するのではなく、あなた専用のオーダーメイド学習計画を作成し、毎日の学習進捗を管理・サポートすることに特化しています。

一般的な予備校や集団塾とは異なり、専属の東大生メンターが日々の学習状況を把握し、個別に的確なアドバイスを行うため、モチベーションを維持しやすいのが特徴です。

また、一般的な個別指導塾とも違い、毎日の密なコミュニケーションを通じて、学習習慣の確立からサポートします。

独学の「孤独感」「計画の立てにくさ」「質問できない」といった悩みを解消し、効率的に学習を進めたい方にとって、最適な選択肢の一つとなるはずです。

\今だけ無料体験あり/

無料体験は毎月10人限定

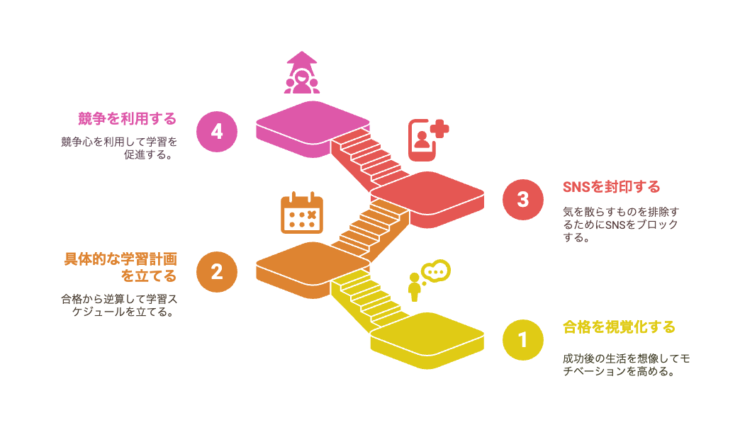

独学でモチベーションを保つためのコツ

それでも独学で挑戦したい、あるいは、できるだけ独学で進めたいと考えているあなたへ。

独学を成功させる上で最も重要な「モチベーション維持」のコツをいくつかご紹介します。

合格後の生活をイメージする

つらい勉強を乗り越えるためには、「何のために頑張るのか」という目的意識が不可欠です。

漠然と勉強するのではなく、志望校に合格した後の自分の姿を具体的に想像してみましょう。

- どの大学・学部にいきたいか?

- なぜそこに行きたいのか?

- 合格したら、どんな良いことがあるか?(学びたいこと、やりたいサークル、キャンパスライフなど)

これらを紙に書き出してみるのも効果的です。

書いたものを机の前に貼ったり、手帳に挟んでおいたりして、いつでも見返せるようにすると良いでしょう。

吉田

慶應大学に合格した僕も、志望校の学校紹介パンフレットや赤本(過去問集)を常に机の上に置き、視界に入るようにしていました。

これにより、常に志望校と学習の目的を意識することができ、モチベーションにつながりました。

合格から逆算したスケジュールを立てる

合格というゴールから逆算して、具体的な学習計画を立てることも、モチベーション維持に繋がります。

「いつまでに何をすべきか」が明確になっていれば、日々の迷いが減り、学習に集中しやすくなります。

まずは過去問を分析し、合格に必要なレベルを把握しましょう。

そこから、年間の大まかな計画を立て、それを月単位、週単位、そして1日単位のタスクに落とし込んでいきます。

「その日に何をすべきか」が決まっている状態は、モチベーションが下がるのを防ぐ効果があります。

ただし、あまりに完璧主義に陥り、実行不可能なほど詰め込みすぎた計画を立ててしまうと、計画通りに進まなかったときに自己嫌悪に陥り、かえってモチベーションを下げてしまう可能性もあります。

具体的には、以下のような点を明確にしましょう。

- いつまでに基礎固めを終え、いつから応用問題演習に入るか

- いつから本格的に過去問演習を始めるか

- 年間で何回模試を受け、それをどのように活用するか

また、模試を学習計画の「区切り」として利用するのも、モチベーションを維持する良い方法です。

例えば、「次の模試までに、苦手な数学の微積分分野を克服する」といった具体的な目標を設定することで、学習にメリハリが生まれます。

塾長うっちー

そして、模試の結果が出たら、単に判定に一喜一憂するだけでなく、「どの分野が弱かったのか」「時間配分は適切だったか」などを詳細に分析し、次の学習計画に反映させることが重要です!

SNSを封印する

スマートフォン、特にSNSは、現代の受験生にとって最大の誘惑の一つです。

息抜きも大切ですが、SNSに費やす時間、奪われる集中力(マインドシェア)、そして無意識のうちに使ってしまう「一日に使える意思決定の回数」は、想像以上に大きいものです。

友達のInstagramや他のSNSには、勉強している姿よりも、遊んでいる楽しそうな写真がアップされがちです。

それを見て、「周りは遊んでいるのに自分だけ…」と焦りや疎外感を感じてしまうのは、精神衛生上よくありません。

実際には、見えないところで皆が努力している可能性が高いのです。

「ちょっとだけ」と思って開いたはずなのに、おすすめの投稿や関連動画を次々と見てしまい、気づいたら深夜になっていた…という経験は、多くの受験生がしているのではないでしょうか。

受験期間中は、思い切ってSNSアプリを削除する、スマートフォンの使用時間を制限する(例えば、ペアレンタルコントロール機能やアプリで使用時間を制限する、勉強中は別の部屋に置くなど)、意識的に距離を置くことをおすすめします。

また、常に通知を気にしたり、他人のキラキラした投稿を見たりすることで、知らず知らずのうちに精神的に疲弊してしまうこともあります。

デジタルデトックスは、集中力回復にも繋がります。

競争意識を利用する

慶應義塾大学に合格した吉田くんは、持ち前の負けず嫌いな性格を活かしてモチベーションを維持するようにしていたそうです。

吉田

特に、同じ志望校を目指す友人や、仲の良いライバルに学習量で負けたくない、という気持ちが大きな原動力だったのです。

『Studyplus』という学習記録アプリで友人の学習時間を確認したり、学校の自習室で朝から晩まで集中している友人の姿を目にしたりすることで、『自分も負けていられない!』と自分を奮い立たせていましたね。

その結果、休日は10時間以上、多い日には13時間勉強することも当たり前になっていたようです。

東大毎日塾では、Studyplusと連携して生徒さんの学習進捗を把握し、適切な声かけを行う仕組みを取り入れています。

これにより、孤独になりがちな学習管理をサポートし、自然とモチベーションが保てるように工夫しています。

独学で大学受験に合格した先輩のエピソード

塾長うっちー

ここで、東大毎日塾の塾長である私、内田自身の失敗談をお話しさせてください。

実は私自身、前期試験で東大に不合格となり、後期でなんとか合格した経験があります。

当時は完全に独学。

自分なりに計画を立てて頑張っていたつもりでしたが、模試はずっとD判定あたりから抜け出せず、そのまま本番を迎えて惨敗しました。

なぜ落ちたのか?

今ならはっきり分かります。

最大の原因は「誰からも客観的なアドバイスをもらわなかったこと」です。

独学で立てた計画は、今振り返ると穴だらけでした。

具体的には、まず科目間の時間配分を間違え、配点の高い重要科目に十分な時間を割けていませんでした。

次に、教材選びもミスしており、学校配布の教材を鵜呑みにして、独学に最適な参考書を選べていませんでした。

さらに、スケジュールも甘く、「いつまでに、どのレベルを仕上げるべきか」という合格からの逆算が全くできていなかったのです。

これらの致命的な間違いに、高校生の私は全く気づけませんでした。

気づいたのは、東大に入って周りの優秀な学生と話したり、その後、東大毎日塾の塾長として1,000人以上の受験生を指導したりする中で、多くの成功・失敗事例を見てきたからです。

高校時代にこれらの間違いに気づくには、やはり経験豊富なプロに計画を見てもらい、客観的なフィードバックをもらう以外なかったと思います。

もし当時、東大毎日塾のようなサービスがあったなら…と本当に悔やまれます。

皆さんには、私のような遠回りをしてほしくありません。

成績を上げる一番の近道は、「自分の課題(ボトルネック)を正確に把握し、自分専用の戦略・計画を立て、それをプロにサポートしてもらうこと」です。

これに尽きます。

「でも、周りにそんなプロはいない…」と感じるかもしれません。

東大毎日塾では、現在「無料個別相談会」を実施しています。

あなたの現状を詳しくお聞きし、課題発見と、あなただけの最適な学習戦略をご提案しますので、ぜひご活用ください。

\今だけ無料体験あり/

無料体験は毎月10人限定

独学での大学受験に関するよくある質問

最後に、独学での大学受験に関してよく寄せられる質問にお答えします。

どうして独学だとキツいのですか?

主な理由は、「精神的な孤独感」「情報の不足」「疑問点をすぐに解決できない環境」の3つです。

これらが複合的に作用し、モチベーションの維持を困難にし、学習効率を低下させるため、「きつい」と感じる人が多いのです。

途中まで独学、途中から塾通いというのはありですか?

はい、個人的には「あり」だと考えます。

一橋大学に合格した私(なつ)も、この考え方には賛成です。

最初から塾に頼るのではなく、まずは独学で挑戦してみる。

その過程で、「自分には何が足りないのか」「どのようなサポートが必要なのか」を身をもって知ることができます。

独学で苦しんだ経験があるからこそ、塾の授業やサポートのありがたみを実感でき、より有効に活用できるでしょう。

例えば、「独学で計画を立てる難しさを痛感したから、塾では計画管理のサポートを重視しよう」とか、「質問できずに困った経験から、質問しやすい環境の塾を選ぼう」といったように、目的意識を持って塾を選び、活用することができます。

また、最終的に塾に通うことになったとしても、受験勉強の大部分は「自習時間」です。

独学期間に培った学習習慣や、自分で工夫する力は、塾に通い始めてからも必ず役に立ちます。

独学でスランプに陥ったらどうしたらいいですか?

まずは焦らず、原因を探ることが大切です。

計画に無理はないか、勉強法は適切か、基礎知識に抜けはないか、などを冷静に見直してみましょう。

一人で抱え込まず、学校の先生や信頼できる友人に相談してみるのも良い方法です。

客観的な視点からアドバイスをもらえるかもしれません。

学習計画を修正したり、思い切って数日休んでリフレッシュしたり、場合によっては、前述したような予備校や塾、東大毎日塾のようなサポートを検討するタイミングかもしれません。

一番良くないのは、スランプ状態を放置し、何も対策を打たないことです。

一度立ち止まって、状況を改善するための方策を考える勇気を持ちましょう。

不可能ではないが、独学がキツいのは事実

この記事を通して、大学受験における独学の厳しさについて詳しく解説してきました。

独学だけで難関大学に合格する人がいるのは事実です。

しかし、多くの受験生にとって、独学は精神的にも、学習効率の面でも「きつい」道のりであることも、また事実です。

大切なのは、自分自身の性格、学力、そして目標とする大学のレベルを客観的に見極め、「自分にはどの程度のサポートが必要なのか」を判断することです。

- すべて自分で管理できる自信はあるか

- 情報収集や計画立案はできるか

- 疑問点をすぐに聞ける環境が必要か

- モチベーションを維持する仕組みが必要か

独学は、成功すれば塾や予備校にかかる費用を節約できるという金銭的なリターンが大きいです。

一方で、計画の失敗やモチベーションの低下により、成績が伸び悩み、結果的に浪人することになってしまうリスクも伴います。

浪人すれば、予備校費用などでさらに大きな出費が必要になる可能性もあります。

大手予備校、映像授業サービス、そして私たち東大毎日塾のようなコーチング塾。

それぞれにメリット・デメリットがあります。

自分がどこまでのリスクを受け入れられるか、どのようなサポートがあれば最も効率的に合格に近づけるかを冷静に考え、最適な学習スタイルを選択してください。

\今だけ無料体験あり/

無料体験は毎月10人限定